News、Media、Product information

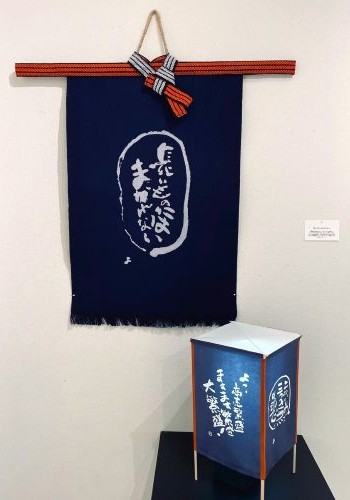

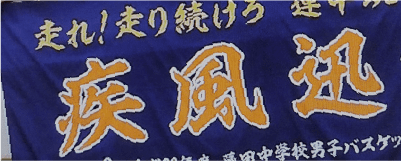

半纏・法被のオーダーメイドは創業明治40年の水野染工場にお任せください。

半纏と法被の違いは、衣服の歴史的な観点から諸説が色々あり、はっきりしないのですが、江戸時代末期から、区別がなくなっているようです。

法被は、江戸時代に武家社会から生まれ、背中に家紋を大きく染め抜いたもので、襟を返して着用していたようです。本来の法被は胸紐つきの単衣(ひとえ)だったようです。

江戸時代に一般庶民に羽織禁止令が出たため、襟を返す羽織や法被の代わりに、「襟を返さないで着用する法被」が庶民の間で普及しました。

このときを境に、法被と半纏の混同が始まったようです。

「襟や背中に屋号や家紋を染め抜いた、襟を返さない法被」が、「印半纏」として庶民に普及していきます。

職人や商家の使用人が日常的に着るもの、町火消が着るもの、祭礼に着るものとして、人々の生活に根付いていきます。

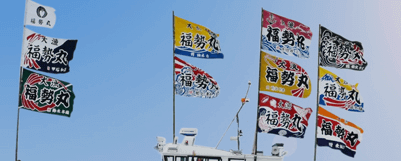

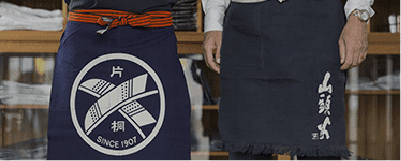

職人や商家の使用人が着る場合は、現代社会でいう会社の社名やロゴが入った作業着やユニフォームのような認識であったと考えられます。

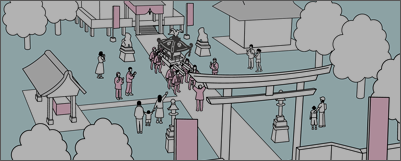

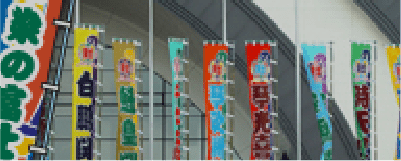

町火消が着る時は制服として、祭礼の時は、参加している団体のアイデンティティの象徴であったようです。

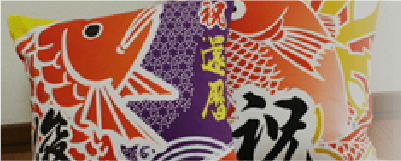

現在も、法被(印半纏)は、お祭り、神輿担ぎの際には欠かすことのできない衣服ですし、職人用、お店用としてはもちろん、販促イベント用としても需要があります。

半纏は元々、江戸時代の庶民を中心に日常生活で着用された防寒着だったようです。

現在の「綿入り半纏」「どてら」などがこれに当たるそうです。

防寒用の「綿入り半纏」「どてら」と、襟や背中に屋号や家紋を染め抜いた「印半纏」は、基本的にまったく違う用途と文化があり、「法被=印半纏」というのが、現在の一般的な見解のようです。

当社で製作している半纏は、いわゆる「法被」であり、「印半纏」です。

弊社では「法被=半纏」とさせていただいております。

祭半纏、法被、神輿半纏、火消し半纏などを様々な生地、染色方法で製作します。

お祭り用、販促用、職人用、イベント用などの半纏・法被をオーダーメイドまたはセミオーダーしております。

お気軽にご相談下さい。|お取扱い商品一覧

※上記文章は、弊社の資料と、その他の資料(法被-Wikipediaや半纏-Wikipedia)などを参考に作成しております。

新着情報

人気記事

タグ

年月別アーカイブ

-

2026年 (6)

-

2025年 (62)

-

2024年 (63)

-

2023年 (101)

-

2022年 (129)

-

2021年 (136)

-

2020年 (118)

-

2019年 (164)

-

2018年 (126)

-

2017年 (112)

-

2016年 (161)

-

2015年 (168)

-

2014年 (174)

-

2013年 (188)

-

2012年 (172)

-

2011年 (138)

-

2010年 (128)

-

2009年 (82)

-

2008年 (71)

-

2007年 (65)

-

2006年 (34)

-

2005年 (18)

-

2004年 (8)

-

2003年 (3)

-

2002年 (11)

2012.03.05

2012.03.05 2021.06.30

2021.06.30